Como cristianos, como misioneros, no podemos mirar tranquilamente desde nuestra ventana cómo evoluciona el sistema económico global, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria y los derechos efectivos de cada vez más poblaciones. Ante la complejidad de este terreno, necesitamos formarnos mínimamente en estas cuestiones.

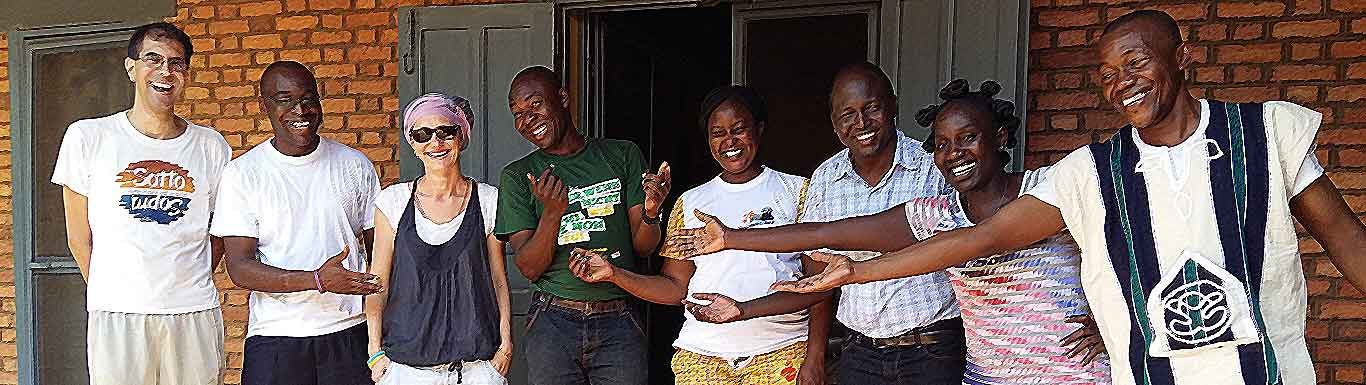

El misionero comboniano Giulio Albanese, periodista especializado en el ámbito de economía, impulsó la reflexión sobre Economía: Tierra de Misión, en el encuentro del movimiento Laico Comboniano de Europa, que contó el pasado sábado con participantes de Polonia, Alemania, Portugal, Italia y España, además del coordinador LMC de Brasil, Flavio Schmidt. El aniversario del atentado de las Torres Gemelas, que reconfiguró la geopolítica, y el Tiempo de la Creación, en el que las confesiones cristianas nos unimos cada año para orar, celebrar y actuar por la Casa Común, fueron el marco de esta iniciativa.

Albanese partió del proceso histórico reciente que ha configurado el actual panorama del sistema económico global, iniciado en la conferencia de Breton Woods al concluir la Segunda Guerra Mundial. En este camino, la economía financiera ha ido creciendo y distanciándose progresivamente de la economía real. Esta se fundamenta en que el trabajo de la persona crea riqueza, mientras que la financiera se basa en que el propio dinero genera riqueza. La crisis iniciada en 2008 puso de manifiesto las consecuencias de un sistema económico en el que productos financieros especulativos, como los derivados, representan un flujo económico de entre 10 y 15 veces el PIB global. Otro elemento inquietante es que la deuda de los estados, que lastra las economías especialmente de las comunidades del sur, esté financiarizada y por tanto sometida a las incertidumbres del mercado. La deuda de los estados ha llegado a ser un producto financiero que se compra y se vende, lo que genera beneficios a otros inversores.

Como propuesta para combatir la cuestión flagrante de la deuda internacional, desde Italia se lanzó a finales del siglo pasado, en el marco del Jubileo 2000, un documento jurídico, apoyado por la Comisión de DDHH de la ONU, para argumentar que el mecanismo de la deuda internacional es contrario a los DDHH, por lo que sus acuerdos podrían ser denunciados ante la Corte de la Haya.

El ponente compartía desde su experiencia misionera en Etiopía como, mientras la hambruna amenaza a la población, el estado acumula grano en los depósitos para ofrecerlo a los agronegocios globales (que fijan su precio en la Bolsa de Chicago) y pagar así los intereses de su deuda. En otro ejemplo, denunciaba el riesgo que supone que los bienes comunes, como la salud, estén controlados solo por el mercado, lo que genera que mientras en el norte avancemos hacia la tercera dosis de vacuna COVID19, en África solo un 1% de la población tiene colocada la segunda.

La Iglesia ha generado abundante reflexión recogida en las diversas encíclicas sociales, desde Rerum Novarum al final del siglo XIX, y el magisterio del papa Francisco destaca por colocar a la persona pobre y descartada en el centro, no como objeto pastoral, sino como sujeto teológico: Dios se encarna en el pobre. El concepto de desarrollo, vinculado a la tecnología y al beneficio, debe sustituirse por el de progreso, que remite a la persona y su aspecto social. Ante una cuestión compleja, como el sistema económico, no es posible una respuesta mágica sino, como insiste Francisco, participar e iniciar procesos transformadores.

En este contexto, Albanese proponía no demonizar al mercado, sino convivir con él y promover desde dentro economías alternativas, como viene impulsando la iniciativa vaticana de la Economía de Francisco y Clara. No fomentar una mística de la miseria, que solo promueve compartir el sufrimiento de las comunidades sin dar otro paso. La Economía Social es un campo con gran desarrollo, en el que surgen empresas cuyo objetivo no es generar beneficios, sino resolver problemas de las personas. Los microcréditos impulsados por el premio Nobel M. Yunus son una herramienta, así como la Banca Ética (Fiare, Coop 57, Triodos…). Igualmente debemos promover leyes que puedan reconducir las acciones empresariales, pues la desregulación que promueve el liberalismo deja a las comunidades en manos de las empresas sin escrúpulos. La alianza europea de entidades eclesiales CIDSE trabaja en esta regulación corporativa.

Para las congregaciones religiosas está la tarea de revisar responsablemente en qué iniciativas invierte sus recursos. Actualmente tenemos dos campañas de desinversión en curso. El movimiento Laudato Si‘ promueve desinvertir en empresas que favorecen los combustibles fósiles, mientras que la red Iglesias y Minería, en la que participan los LMC y los Misioneros Combonianos de Brasil, busca la desinversión en compañías de megaminería, que amenzan a las poblaciones y el medio ambiente. Y apostar por una evangelización integral en la que la promoción de la transformación social esté presente. El reciente Mapa de los ministerios sociales combonianos presenta ejemplos de este tipo.

Para el movimiento laico comboniano estaría la tarea de profundizar en cómo nuestros estilos de vida contribuyen a apuntalar el sistema financiero global o a platear alternativas. El LMC de Italia viene trabajando esta vía con un importante componente profético. En España, la plataforma Enlázate por la Justicia, en la que participa la ong comboniana AMANI, ha propuesto reflexionar también en este sentido. También es necesario que sintamos que podemos incidir en las políticas que pueden controlar al sistema económico-financiero, desde nuestros entornos más cercanos de familia y parroquias, hasta los órganos decisores, participando en acciones junto a plataformas organizadas. En este sentido, el año pasado varios LMC participamos en una formación sobre incidencia política impulsada por la plataforma REDES.

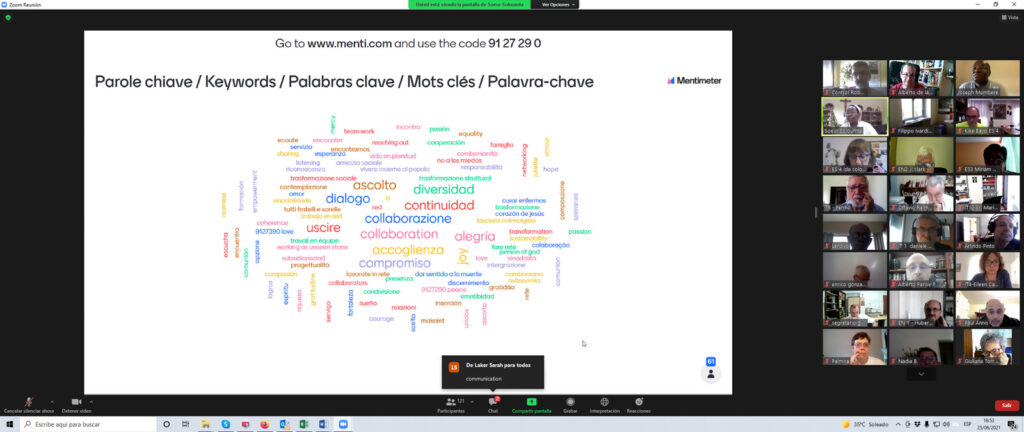

El encuentro concluyó con el diálogo de las personas participantes para avanzar en nuestra formación como LMC y estrechar lazos con el resto de la Familia Comboniana en este ámbito.

Puedes ver el vídeo completo del encuentro.

Gonzalo Violero, LMC España