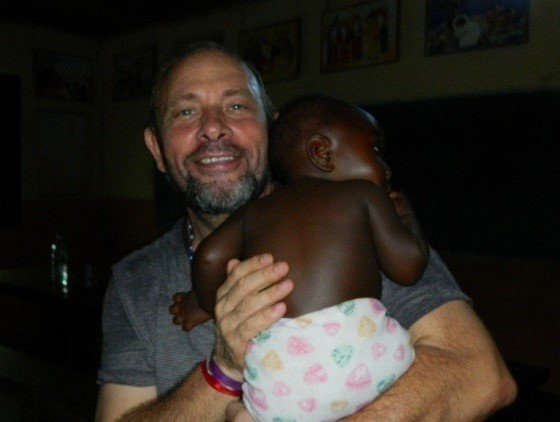

El misionero comboniano burgalés Jesús Ruiz Molina fue ordenado obispo auxiliar de Bangassou, el pasado día 12 de noviembre, en la República Centroafricana. La celebración tuvo lugar en Bangui, pues en su nueva ciudad solo se puede llegar en helicóptero. En realidad, las autoridades políticas y otros invitados no querían desplazarse a Bangassou, debido al ambiente de inseguridad que se vive en la región. Tras su paso por Chad y por la ciudad centroafricana de Mongoumba, Jesús Molina aceptó ser destinado a un lugar golpeado seriamente por la violencia de una guerrilla sin fin para colaborar con el obispo titular Juan José Aguirre Muñoz, otro comboniano español, a encontrar caminos para la paz y la reconciliación e servir a los más pobres.

El misionero comboniano burgalés Jesús Ruiz Molina fue ordenado obispo auxiliar de Bangassou, el pasado día 12 de noviembre, en la República Centroafricana. La celebración tuvo lugar en Bangui, pues en su nueva ciudad solo se puede llegar en helicóptero. En realidad, las autoridades políticas y otros invitados no querían desplazarse a Bangassou, debido al ambiente de inseguridad que se vive en la región. Tras su paso por Chad y por la ciudad centroafricana de Mongoumba, Jesús Molina aceptó ser destinado a un lugar golpeado seriamente por la violencia de una guerrilla sin fin para colaborar con el obispo titular Juan José Aguirre Muñoz, otro comboniano español, a encontrar caminos para la paz y la reconciliación e servir a los más pobres.

Después de 25 años en África, le nombran obispo…

Fue una ducha de agua fría, más bien helada, pues ni me siento digno ni humanamente me atrae. A finales de este año tenía previsto mi regreso a España para trabajar en la pastoral vocacional y Justicia y Paz al mismo tiempo que podría acompañar a mis ancianos padres y reformatearme un poco en todos los sentidos. Confiado en Dios dije sí, y esto ha cambiado completamente mi vida, que está ya unida a este pueblo de una manera sacramental hasta el final.

Fue una ducha de agua fría, más bien helada, pues ni me siento digno ni humanamente me atrae. A finales de este año tenía previsto mi regreso a España para trabajar en la pastoral vocacional y Justicia y Paz al mismo tiempo que podría acompañar a mis ancianos padres y reformatearme un poco en todos los sentidos. Confiado en Dios dije sí, y esto ha cambiado completamente mi vida, que está ya unida a este pueblo de una manera sacramental hasta el final.

¿Es Bangassou la zona de África más complicada en la que ha estado?

He vivido 15 años en la sabana del Chad en un contexto difícil, con hambrunas y guerras. He pasado estos nueve últimos años en la selva con los pigmeos y con una población súper pobre. Bangassou en estos momentos es una de las zonas más conflictivas de África. Solo se puede llegar por avioneta; las doce parroquias que tenemos han sido saqueadas por los 14 grupos armados que se disputan el país. La violencia y las masacres son cotidianas. La mayoría de la población está desplazada. La mayor parte de los sacerdotes han huido y las hermanas también. En la catedral llevamos cuatro meses sin celebrar la Eucaristía pues hemos acogido a 2100 refugiados musulmanes que los antibalakas quieren asesinar. Ningún funcionario del Estado acepta venir aquí. Por eso decidimos celebrar mi consagración episcopal en Bangui. Mi gente de Bangassou no podrá asistir, pero el 8 de diciembre tendremos una Misa de acción de gracias, para celebrar que Dios no nos abandona en nuestro dolor.

¿Cuál cree que debe ser la misión de un obispo en un lugar como Bangassou y la suya en concreto?

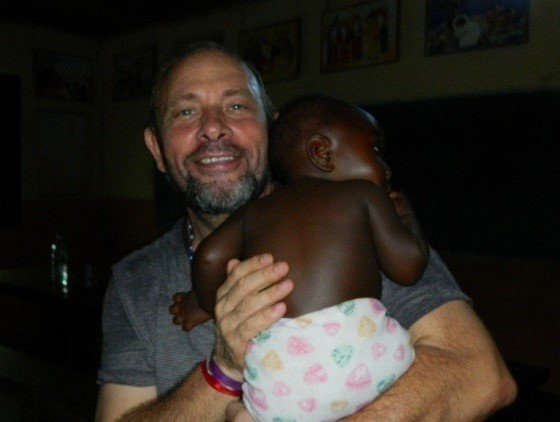

No tengo ningún plan preconcebido. Voy para estar con esa gente que sufre. Para mí, el ser obispo no es ninguna promoción, es la confianza en Aquel que amo y que me invita a seguirle en el camino que sube a Jerusalén: «Tú ven, y sígueme». Nunca estudié para ser obispo, la gente me enseñará. El obispo es aquel que no abandona el rebaño cuando viene el lobo, que vela por todos, los de fuera y los de dentro, que denuncia la muerte de la injusticia y anuncia la salvación que es vida en Jesucristo. Hoy en Bangassou necesitamos paz, mucha paz para curar tantas heridas del cuerpo y, sobre todo, del espíritu; necesitamos reconciliarnos y perdonarnos; necesitamos construir juntos un futuro para esta población traumatizada, por ello seguiremos esforzándonos en poner en pie las escuelas, curar a los enfermos, ocuparnos de los últimos y abandonados, estaremos del lado de los más débiles, trabajaremos por la justicia, única garantía de una paz verdadera, y en todo ello seguiremos anunciando la Buena Nueva de Jesús, que vino para que tengamos vida y vida en abundancia. A mi pueblo hoy le han arrebatado esa vida.

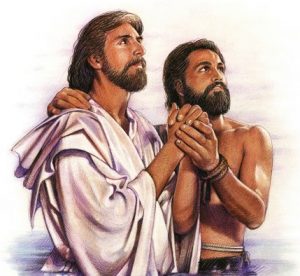

Tiene a Juanjo Aguirre y al cardenal Nzapalainga como referentes…

Sin duda que tener referentes como Aguirre o el cardenal Nzapalainga, que hacen carne el Evangelio en la cotidianidad, me alienta y estimula al novicio que yo soy. Pero son tantos otros los maestros que me estimulan, desde las hermanas que trabajan de sol a sol en medio de una violencia enorme, hasta los abbés que arriesgan sus vidas por salvar a unos pocos; esos cristianos que viven la misericordia en lo cotidiano… El pueblo de Dios es el gran estímulo para un pastor, el pueblo nos enseña a ser pastores.

Siempre ha estado cerca de los más pobres, ¿es su opción preferencial?

Esta opción preferencial por los últimos, los que no cuentan, los descartados que dice el Papa, viene de Jesús, el de Nazaret. Jesús nos mostró a un Dios imparcial que se inclina gratuita y amorosamente por lo que este mundo desprecia. Para el insatisfecho buscador que yo soy, curiosamente he descubierto que en lo despreciable de este mundo se encuentra el verdadero rostro de Dios. Los pobres, los humildes, los hambrientos, los que lloran, los perseguidos, los que gritan justicia… ellos son la Biblia en carne. Yo he recibido este gran tesoro de poder servirles un poco, y me alegro de ser el gran beneficiario, pues son los pobres los que me dan a Dios.

Esta opción preferencial por los últimos, los que no cuentan, los descartados que dice el Papa, viene de Jesús, el de Nazaret. Jesús nos mostró a un Dios imparcial que se inclina gratuita y amorosamente por lo que este mundo desprecia. Para el insatisfecho buscador que yo soy, curiosamente he descubierto que en lo despreciable de este mundo se encuentra el verdadero rostro de Dios. Los pobres, los humildes, los hambrientos, los que lloran, los perseguidos, los que gritan justicia… ellos son la Biblia en carne. Yo he recibido este gran tesoro de poder servirles un poco, y me alegro de ser el gran beneficiario, pues son los pobres los que me dan a Dios.

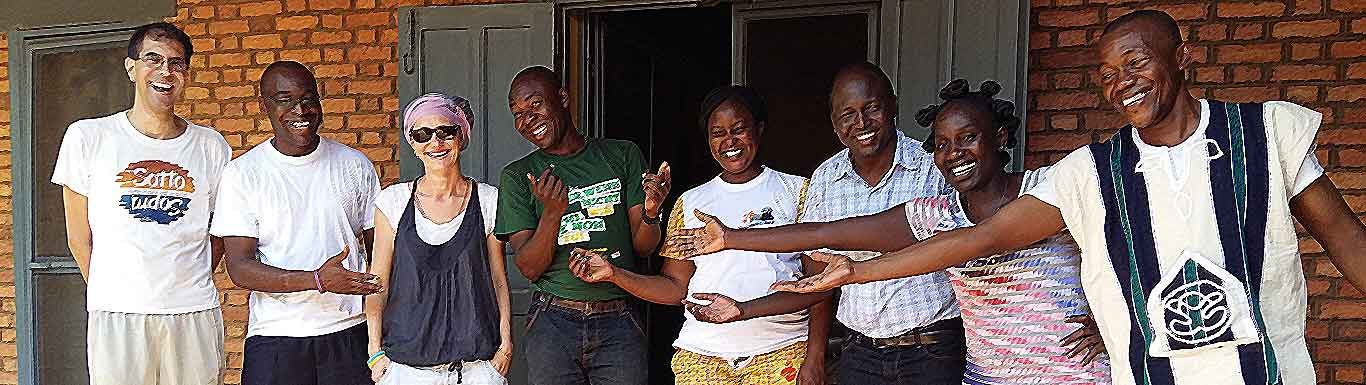

Como misionero comboniano su vínculo con África es muy fuerte. ¿Sigue siendo el continente olvidado en nuestros días?

África no cuenta en el organigrama económico mundial; el terrible atentado en Barcelona fue noticia internacional, sin embargo, en la misma fecha, cientos de personas asesinados en mi diócesis no tuvieron ni una sola línea en la prensa. Un solapado neocolonialismo se impone hoy en África; las potencias mundiales se disputan sus riquezas sin escrúpulo provocando guerras, aniquilando culturas, exterminando poblaciones enteras… Pero África es vida con mayúscula. El origen de la humanidad está en África y me atrevo a decir que el futuro de esta humanidad pasa por África.

Obispos de la República Centroafricana.

La liturgia nos presenta hoy de manera contundente el testimonio de Juan (el Bautista), tal como lo presenta el evangelista Juan en su primer capítulo. El evangelista introduce en el contexto del grandioso prólogo-himno de inicio sobre el “Logos-Palabra” que “estaba junto a Dios”, la figura carismática de un Juan muy humano, casi como un modo de conectar la eternidad con la historia concreta del pueblo de Israel.

La liturgia nos presenta hoy de manera contundente el testimonio de Juan (el Bautista), tal como lo presenta el evangelista Juan en su primer capítulo. El evangelista introduce en el contexto del grandioso prólogo-himno de inicio sobre el “Logos-Palabra” que “estaba junto a Dios”, la figura carismática de un Juan muy humano, casi como un modo de conectar la eternidad con la historia concreta del pueblo de Israel.

Iniciamos el nuevo año litúrgico (I domingo de adviento) con un texto parecido al del penúltimo domingo del año: un texto que nos invita a la vigilancia, es decir, a estar atentos, porque cada momento que vivimos es único y no vuelve nunca más.

Iniciamos el nuevo año litúrgico (I domingo de adviento) con un texto parecido al del penúltimo domingo del año: un texto que nos invita a la vigilancia, es decir, a estar atentos, porque cada momento que vivimos es único y no vuelve nunca más. Concluimos el año litúrgico (el próximo domingo iniciamos el camino a la Navidad, inicio de un nuevo año litúrgico), con la lectura del fascinante texto de Mateo sobre el juicio final, que se puede reducir a la famosa frase de San Juan de la Cruz

Concluimos el año litúrgico (el próximo domingo iniciamos el camino a la Navidad, inicio de un nuevo año litúrgico), con la lectura del fascinante texto de Mateo sobre el juicio final, que se puede reducir a la famosa frase de San Juan de la Cruz