Un comentario a Lc 15, 1-32 (XIV Domingo ordinario, 15 de septiembre de 2019)

Leemos hoy el capítulo 15 de Lucas, que es el centro de este evangelio y una obra literaria majestuosa, con enseñanzas de gran valor para la convivencia humana. Con tres parábolas maravillosas (la moneda perdida, la oveja descarriada, el hijo pródigo) Jesús responde a los que le criticaban por comer con pecadores y publicanos, mostrando que el gran signo mesiánico (el signo de la presencia de Dios en el mundo) es la cercanía de los pecadores a Dios. Al leer estas parábolas surge espontánea la pregunta:

¿Dónde me coloco yo? ¿Entre los necesitados de misericordia o entre los que se sienten con derecho a juzgar y condenar?

Podemos decir que Jesús es la expresión histórica de la misericordia divina, porque, como dice San Pablo, “en él habita corporalmente la misericordia de Dios”. En efecto, donde hay misericordia, ahí está Dios. Esa es la demostración más clara de que en Jesús está Dios, porque en él está la misericordia, que se hace palabra acogedora, gesto de bendición y sanación, esperanza para la pecadora, amistad para Zaqueo…

La Iglesia es cuerpo de Cristo (presencia de Cristo en la historia humana) en la medida en la que vive y ejerce la misericordia para con los ancianos y los niños, los pobres y los indefensos, así como para con los pecadores que se sienten abrumados por el peso de sus pecados.

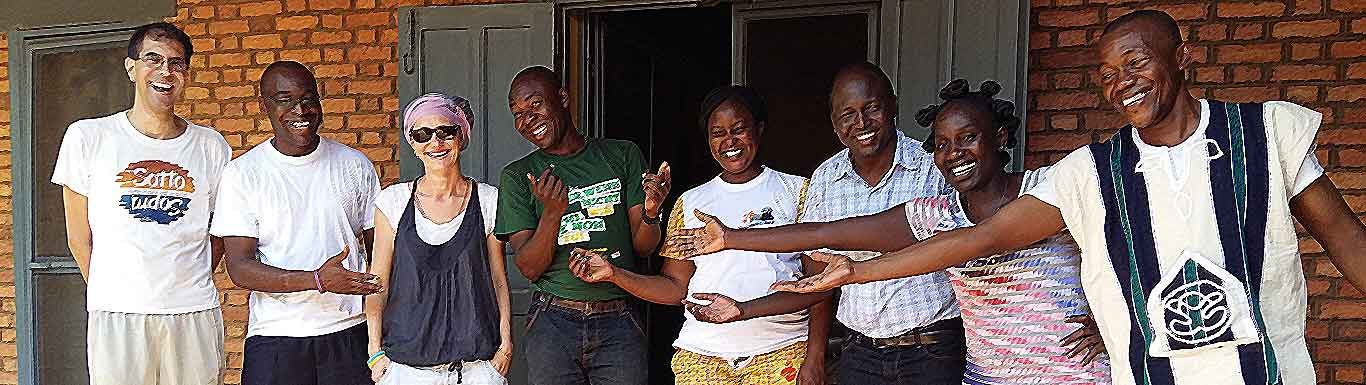

En este sentido, somos cristianos y misioneros en la medida que experimentamos la misericordia y la testimoniamos hacia otros, de cerca y de lejos.

¿Cómo son nuestras relaciones familiares, por ejemplo? ¿Duras, condenadoras? ¿Sabemos mirar con ojos de misericordia a los que nos rodean? ¿Acepto la misericordia de otros hacia mí o me creo perfecto e intachable?

Pero, ¡atención!, misericordia no es indiferencia ante el mal, la injusticia, la mentira, el atropello, el abuso y el pecado en general. Misericordia es creer en la conversión del pecador.

Misericordia no es irresponsabilidad, sino creer en la posibilidad de re-comenzar siempre de nuevo, creer que el amor puede vencer al odio, el perdón al rencor, la verdad a la mentira.

La misericordia no juzga, no condena; perdona, da la posibilidad de comenzar de nuevo

Para ser misericordiosos se requiere un corazón que no se endurezca, un “yo” que no se hace “dios”, con derecho a juzgar y condenar. El juicio, la condena, la acumulación obsesiva de bienes, el resentimiento… son armas de defensa del “yo”, ensoberbecido y auto-divinizado, que teme perder su falsa supremacía. Por eso sólo quien acepta a Dios como Señor de su vida es capaz de “desarmarse”, no necesita defensa y se vuelve generoso y misericordioso con los demás.

P. Antonio Villarino, Bogotá.