Me llamo Luca, tengo 24 años y, hace un par de meses, tuve la suerte de vivir una intensa experiencia misionera en Mozambique, más concretamente en Carapira, donde, gracias a la acogida de los padres y las laicas misioneras combonianas, tuve la oportunidad de conocer al pueblo macua.

Partí para esta experiencia el 18 de agosto, junto con Ilaria y Federica, dos misioneras que desde hace casi dos años dedican su servicio a lo que ahora se ha convertido en su hogar: Carapira. Tuve la suerte de conocerlas hace dos años en Modica, Sicilia, poco antes de su partida.

Ese encuentro me impactó profundamente y, desde el primer momento, comenzó a madurar en mí el deseo de reunirme con ellas en tierra de misión, sin duda para ponerme al servicio, pero sobre todo para conocer y dejarme atravesar por la belleza y la humanidad que caracterizan estos lugares. Así, este verano, Federica e Ilaria, tras un breve periodo en Italia, acogieron con alegría y entusiasmo mi petición de poder acompañarlas.

Y así, tras un viaje en avión marcado por mil peripecias, entre vuelos perdidos y cancelados, llegamos finalmente a Mozambique, a Carapira.

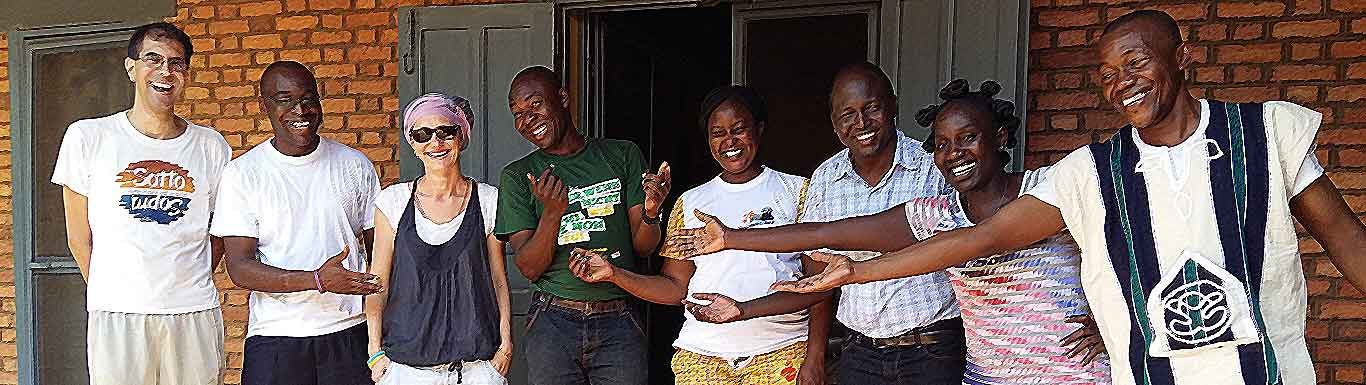

Desde el primer momento me impresionó profundamente la acogida de la comunidad local. Después de presentarme durante la primera misa a la que asistí, tropezando con mi portugués, para todos me convertí en «Mano Lucas», es decir, «hermano Luca». Pronto empecé a llamar «mano» y «mana» a todo el mundo con quien me encontraba; incluso aprendí a llamar «mamá» y «papá» a las personas mayores que yo, entrando así en una dimensión de familiaridad y comunidad, quizás nunca antes experimentada, que me hacía sentir acogido y me hacía sentir bien.

La increíble acogida que recibí me hizo sentir cómodo desde el primer momento y me ayudó mucho a integrarme, aunque siempre con cautela, en la vida cotidiana y la realidad de Carapira. Las primeras semanas las dediqué principalmente a observar, conocer e intentar comprender mejor el contexto en el que me encontraba, para entender cómo podía aportar mi granito de arena en el poco tiempo que tenía disponible. Pronto me di cuenta de que, para lograrlo, tenía que dejar de pensar solo con mi cabeza y aprender a abrir mi corazón, confiando en el amor de Dios.

Así fue como, una mañana, mientras aún me estaba recuperando de dos días de fiebre, vinieron a visitarme algunos niños del barrio. Se habían enterado de que no me encontraba muy bien y, sin dudarlo, acudieron a alegrarme y animarme. Además de hacerme compañía, fueron ellos quienes me confiaron lo que luego se convertiría en mi misión: me pidieron que les ayudara a estudiar matemáticas.

Por desgracia, en Carapira muchos niños tienen dificultades para aprender realmente algo en la escuela. ¿Y cómo culparlos? Hay todos los ingredientes para que este camino sea extremadamente difícil: solo tres horas de clase al día, clases de unos noventa niños con un solo profesor, aulas demasiado pequeñas, falta de pupitres y sillas, calor sofocante y, en algunos casos, incluso falta de bolígrafos y cuadernos. El resultado es que muchos se quedan atrás, llegando a no saber hacer sumas sencillas o incluso a ser analfabetos, a pesar de llevar años asistiendo a la escuela.

Sin embargo, las ganas de salir de esta situación y el deseo de aprender son grandes.

Tan pronto como me recuperé por completo, comenzamos esta aventura. Los medios disponibles eran escasos —unas hojas y algunos bolígrafos— y los espacios eran los que eran. Así que empezamos a reunirnos cerca de la gran iglesia de Carapira, sentándonos en el suelo y utilizando las paredes de la misma como respaldo. Nos acomodábamos donde había sombra: por la mañana a un lado, por la tarde al otro, desplazándonos cada hora para escapar de los rayos directos del sol.

En un abrir y cerrar de ojos se corrió la voz y muchos prefirieron «abandonar» el balón durante unas horas al día para venir a estudiar un poco de matemáticas en compañía.

Como siempre digo, no por modestia, sino porque es la verdad, lo que estos niños me han enseñado en los días que hemos pasado juntos ha sido mucho más de lo que yo les he enseñado a ellos. Poder observarlos, conocerlos, ser su amigo —o, como dirían ellos, «hermano»— ha sido una gran suerte, que siempre guardaré en mi corazón y que me ha enriquecido profundamente. El encuentro con la diversidad siempre conduce a nuevos descubrimientos que alimentan el espíritu; lleva a tomar conciencia de aspectos de uno mismo que de otro modo difícilmente saldrían a la luz y, sobre todo, ayuda a comprender que, a pesar de las mil diferencias, en el fondo todos somos mucho más parecidos de lo que pensamos. Solo cuando se llega a esta conciencia es realmente posible hablar de «fraternidad global». Si tan solo pudieran comprenderlo quienes gobiernan este mundo loco…

Volviendo a mi experiencia, podría contar muchos otros momentos significativos vividos en esos dos meses: desde la belleza de la vida comunitaria experimentada con los misioneros combonianos, a los que siempre estaré agradecido, hasta la intensidad de la fe alegre y auténtica del pueblo mozambiqueño, pasando por los numerosos encuentros en las pequeñas comunidades dispersas en la naturaleza y mucho más.

Pero no me extenderé más, también porque para contar todo esto necesitaría páginas y páginas.

Sin embargo, para terminar, quiero compartir una reflexión que, durante los días que pasé en Mozambique, maduré primero sobre mí mismo y, quizás, más en general, sobre la «tribu bianca» (tribu blanca), como la define el padre Alex Zanotelli.

Esta reflexión surgió en el momento en que, poco después del comienzo de la misión, empecé a darme cuenta de que quien más ayuda estaba recibiendo era precisamente yo. Paradójicamente, el que más ayuda recibía era precisamente el que había partido para ayudar y que, quizás pecando un poco de presunción, ni siquiera se sentía tan necesitado. Este descubrimiento hizo que muchas de mis convicciones se derrumbaran y, sin duda, me permitió empezar de nuevo con un espíritu renovado. Era el espíritu de quien, consciente de sus límites, desea recibir ayuda, desea sentirse acogido y tocado por el amor de Dios, para poder custodiarlo y luego devolverlo, de una forma nueva, a quienes le rodean. Por otra parte, solo después de haber sido ayudados, siguiendo el ejemplo, podemos ayudar a los demás, devolviendo el amor recibido y creando una espiral de bien que se autoalimenta.

Creo, por tanto, que reconocernos «necesitados», a pesar de todas nuestras comodidades y de todo lo que poseemos, es el camino para poder acoger verdaderamente el amor de Dios y el primer paso que hay que dar para ponerse verdaderamente al servicio de los demás.

Esto es lo que más me ha enseñado la misión y, en consecuencia, el deseo que le deseo a cualquiera que lea este artículo: intentar abandonar sus presunciones y aprender a reconocerse como necesitado, para poder encontrar verdaderamente al Otro, que es Dios.

Luca