Un comentario a Mt 16, 21-28 (XXII Domingo ordinario, 3 de agosto del 2017)

Continuamos leyendo el evangelio de Mateo en su capítulo 16. Después de la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo, que leímos el domingo pasado, leemos hoy lo que podríamos considerar la “confesión de Jesús”, es decir, una declaración de su decisión de ir a Jerusalén, donde le esperaba un enfrentamiento a vida o muerte con el sistema de poder que reinaba en su propio país.

Endurecer el rostro

Lucas, en el texto paralelo (9,51), dice que Jesús “endureció su rostro”. Es una manera plástica de decir que “ir hacia Jerusalén no fue para Jesús una elección cualquiera, sino la elección de su vida terrena, la decisión que calificó toda su misión y su obra y de la que todo dependería. Análogamente deberá estar en la vida del discípulo: El amor… nunca es solo un movimiento afectivo, sino que es también un empuje de toma de decisiones. Es la decisión que yo tomo a favor de Dios, en la fidelidad a Él y en el servicio al hombre” (M Grilli).

A Pedro, que Jesús mismo había elogiado en la lectura del domingo pasado, le costaba aceptar esto; él parecía creer en un Jesús “blando”, que hacía propuestas bonitas y fascinantes, pero que no caería en la “tontería” de dar la vida por ellas. Jesús, sin embargo, no juega a decir cosas bonitas o a proclamar verdades sin consecuencias. Jesús no se deja desviar de su propósito por las buenas y cobardes intenciones de Pedro, sino que se muestra dispuesto a ser coherente hasta el final.

¿Qué significa seguir a Jesús en su camino hacia la cruz y la resurrec ción?

ción?

1.- Contemplar la meta definitiva de la vida

Lucas dice que ha llegado para Jesús el tiempo de “ser elevado al cielo”, en una expresión que recuerda al profeta Elías (2 Re 2, 35). A Jesús le llegó el tiempo de “ser elevado al cielo” y de cumplir la misión para la que vino a la tierra.

“La vida se nos da gratis y la merecemos dándola”, dijo un sabio hindú. La meta de la vida es su consignación, su consumación en esperanza de que el grano de trigo que cae en tierra da fruto.

¿Cuál es la meta de mi vida? ¿Sobrevivir? ¿Ser grande a los ojos de la humanidad? ¿Amar hasta dar la propia vida por amor?

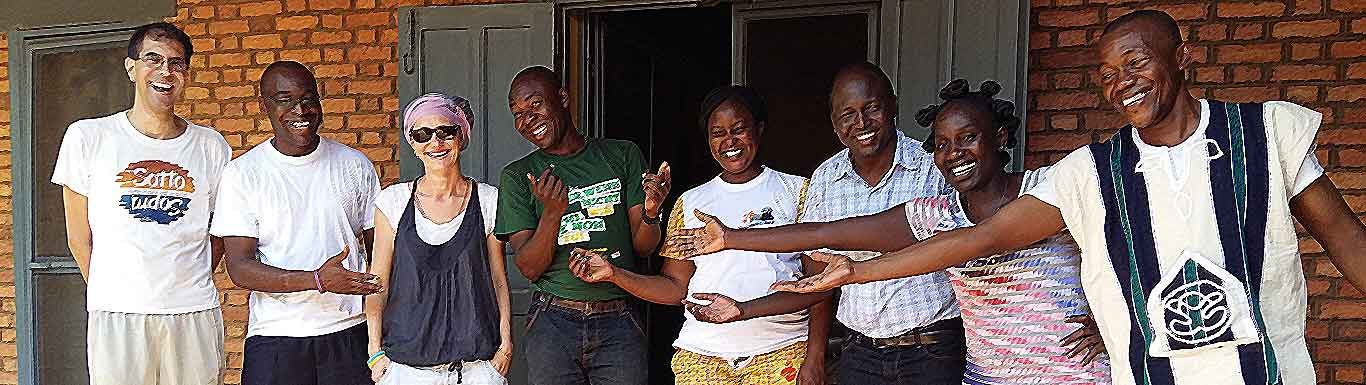

2.- Vivir como peregrinos

El camino de la vida es una “subida”. El Papa actual puso de moda la expresión “Una Iglesia en salida”. En realidad, todos nosotros somos peregrinos, llamados constantemente a salir de nuestra tierra, como Abraham: “El Señor dijo a Abrán: Sal de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, y vete a la tierra que to te indicaré” (Gn 12, 1).

Para “subir”, para alcanzar la meta, lo primero es saber “salir” de nuestra comodidad, de nuestro estado actual, incluso de nuestro grado de santidad actual. Como a Abraham, como a Jesús, el Señor nos pide que nos pongamos en camino, que miremos a la meta de nuestra madurez, de nuestro encuentro con el Padre.

El famoso filósofo polaco Bauman habla de tres tipos de caminantes:

-turistas: se mueven atraídos por la belleza del mundo, sin atarse a nada.

-vagabundos: se mueven porque ya nadie los aguantan donde están.

-peregrinos hacia un santuario, hacia una meta.

¿Qué tipo de caminante soy yo? ¿Camino hacia una meta o voy escapando de las situaciones, porque no aguanto más o porque no me aguantan?

La vida humana es un caminar hacia la madurez del amor, hacia la propia entrega; en eso consiste la madurez humana, lo que implica cargar con la propia cruz, asumir la responsabilidad de nuestro amor, incluso hasta la donación total, como hizo Jesús.

La vida se vive dándola, gastándola, exponiéndola desde el amor y para el amor. Vivir consiste precisamente en eso, en gastar la vida en aras del amor. Si uno quiere agarrarse al don precioso de la vida, sin ponerla al servicio, se parece a aquel que recibió un denario y, en vez de negociar con él, lo guardó bajo tierra; terminará perdiendo lo poco que ha recibido.

No es que Jesús quiera morir, lo que quiere es vivir plenamente conforme a la voluntad de su Padre. Pero ese vivir plenamente no se logra si uno no se arriesga, si uno no se expone, si uno no es coherente y fuerte.

P. Antonio Villarino

Bogotá