Hace un año que llegué a la Misión de Carapira, en el norte de Mozambique. Pero a veces, a menudo, parece que acabo de llegar y que todavía estoy dando los primeros pasos, como si estuviera empezando. Hay momentos en los que siento que el viaje entre Portugal y Mozambique no fue el mayor viaje que hice, a pesar de que el número de kilómetros sugieren lo contrario. Los grandes y mayores viajes son aquellos en los que tengo que transitar entre mi mente y mi corazón; el salir de mí y ponerme en el lugar de quien está a mi lado y, a veces, me parece tan lejano. La verdad es que la misión no es un lugar físico. Es antes un lugar imposible de circunscribir y que pide esta actitud permanente de humildad, de audacia, de voluntad.

Hace un año que llegué a la Misión de Carapira, en el norte de Mozambique. Pero a veces, a menudo, parece que acabo de llegar y que todavía estoy dando los primeros pasos, como si estuviera empezando. Hay momentos en los que siento que el viaje entre Portugal y Mozambique no fue el mayor viaje que hice, a pesar de que el número de kilómetros sugieren lo contrario. Los grandes y mayores viajes son aquellos en los que tengo que transitar entre mi mente y mi corazón; el salir de mí y ponerme en el lugar de quien está a mi lado y, a veces, me parece tan lejano. La verdad es que la misión no es un lugar físico. Es antes un lugar imposible de circunscribir y que pide esta actitud permanente de humildad, de audacia, de voluntad.

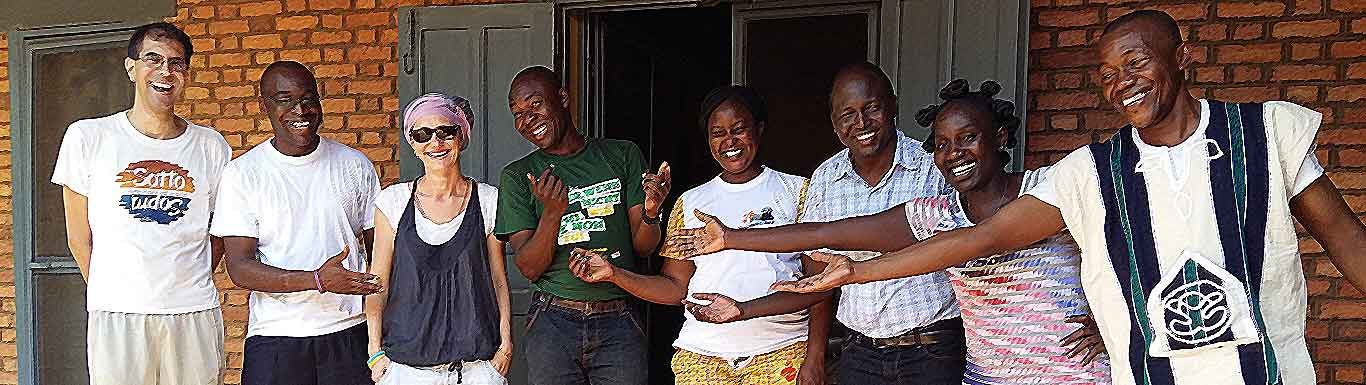

La misión es también una escuela de amor, un lugar donde se aprende o reaprende a amar. Aquí he conocido bastantes misioneros y voluntarios. Personas que vienen con el deseo de hacer el bien, y que descubren progresivamente su vulnerabilidad.

La experiencia más fuerte que podemos hacer pasa por amar y sentirnos amados. Pero cuando todo a nuestro alrededor parece extraño, este aprendizaje se vuelve agotador. Porque aprender a amar significa aprender a acoger lo que yo soy, con mis deseos, mi fe, pero también con mis dificultades, mis compulsiones, mi necesidad de tener razón. Ahora bien, en los encuentros y en la vida cotidiana, rápidamente se descubre la fragilidad de que somos tejidos. Sin embargo, tengo para mí que, en la medida en que lo descubrimos, tal vez seamos capaces de mirar la vulnerabilidad de Jesús y de amarle.

Es también una escuela donde se aprende que la proporción de las cosas es distinta. Pero no se aprende a medirlas (mucho menos la paciencia). El espacio es vasto, y es fácil perder el horizonte de vista.

El tiempo se dilata en el propio tiempo. Todo, y quiero decir todo, sucede con un ritmo bastante singular, a un suave (suavísimo) compás. Entonces, el tiempo llega siempre a todo lo que queremos, realmente, hacer, porque la lentitud enseña a superar nuestra rigidez y supera lo que sería sólo funcional y útil.

Sin embargo, es en estos momentos que germinan experiencias auténticas. No es necesario consultar boletines meteorológicos. No se abre el GPS para simular cuánto tiempo tarda un viaje de aquí para allá, hasta porque el “de aquí para allá” es de una inmensidad tan grande que no ha sido captada y descifrada por mapas de satélite – nos metemos dentro del coche y que sea como Dios quiera. Si el número de agujeros es razonable, y el coche no se avería, llegaremos más rápidos.

Y si es verdad que Mozambique tiene lugares deslumbrantes, es también verdad que aquellos que existen dentro de las personas son los más increíbles y preciosos. He tenido la delicia de conocer a personas que me enseñan mucho. Personas sencillas y capaces de mantener una actitud de confianza incluso en la escasez, en la pobreza. Que miran al día de mañana con la esperanza de que todo correrá bien, Inshallah [si Dios quiere, como es costumbre oír]. A veces me pregunto: confianza, ¿en qué? Confianza, ¿por qué? La confianza. Confianza en la vida. Son las personas que me enseñan sobre la fe. Confiantes en la protección de Dios y muy agradecidas. Dotadas de un cúmulo de confianza que me invita a mirar la vida con más serenidad.

Es una escuela donde se aprende también a mirar a los ojos de quien nos mira. Porque, en realidad, es cuando observamos que empezamos a ver. Muchas veces, cuando miro a mí alrededor, puedo sentir que no estoy preparada para ver todo lo que encuentro. Pero hasta en eso y para eso, Dios me ha capacitado.

Se aprende también a ver a Dios en las cosas pequeñitas. Recuerdo muy bien que, antes de venir aquí, me había propuesto escribir más: tenía la idea de hacer un diario de a bordo o, al menos, registrar con más regularidad las cosas que iban a suceder, como me sentía, … En fin, de compartir sobre la misión a fin de sentirnos, también, más cercanos (sentir que “estamos juntos”, como aquí se dice). Muchas veces me pregunto: ¿pero sobre qué voy a escribir? Es mucho más fácil hacerlo sobre las cosas extraordinarias. Está claro que no he cumplido la intención que me propuse. Porque, de algún modo, cuando me lo propuse, tal vez ingenuamente pensé que en la misión habría un millón de cosas extraordinarias para contar. Y, en realidad, la misión se hace de momentos y días ordinarios. Los instantes extraordinarios pueden ser más coloridos y melódicos, pero son los cotidianos los que mejor rodean y sedimentan nuestra vida. Esos mismos, los momentos simples y ordinarios, aquellos que encontramos en el servicio y en la relación con las personas que llenan de sentido y hacen la misión especial, sin necesitar que vengan los días extraordinarios, pedir entrega y donación.

La misión es cada día un mapa por descifrar y por conocer. Por eso, a cada momento me siento comenzando un tiempo nuevo, no el del calendario, sino el de la oportunidad de la vida y el de la salvación que puede suceder siempre que Dios nos visita en las cosas más pequeñitas y aparentemente insignificantes.

Llegué a Mozambique hace un año. Pero continúo empezando y caminando hacia el Señor de las bendiciones cada día.

Marisa Almeida, LMC