Auguri da Kitelakapel!

Speriamo che stiate bene. Noi stiamo benissimo. Stiamo iniziando il nuovo anno scolastico. Linda e Pius tornano nelle scuole per insegnare “abilità di vita”. Io passo sempre più tempo negli ambulatori. Sto aspettando pazientemente il mio permesso di lavoro ufficiale. Anche il nostro lavoro pastorale, il progetto Why Blue Sky a sostegno degli insegnanti, torna a svolgersi regolarmente.

Le ultime tre settimane, a cavallo tra il vecchio e il nuovo anno, le abbiamo trascorse in viaggio. Subito dopo il Natale, trascorso a Kitelakapel, siamo andati nella regione del Turkana, abitata dall’omonima tribù. Ci siamo andati insieme a Guilia e Hani che sono venuti a trovarci di nuovo 🙂 . Siamo andati a visitare due missioni comboniane a Lokichar e Lodwar. Costruite da zero dai missionari comboniani. In mezzo al nulla. A Lokichar c’è una chiesa, una scuola e un centro per bambini con varie disabilità. Nei villaggi vicini ci sono altre scuole costruite dai Comboniani e consegnate alla popolazione. Lo stesso vale per Lodwar. Scuole, cappelle, centri sanitari. Dalla gente alla gente. Creati con amore per servire gli altri.

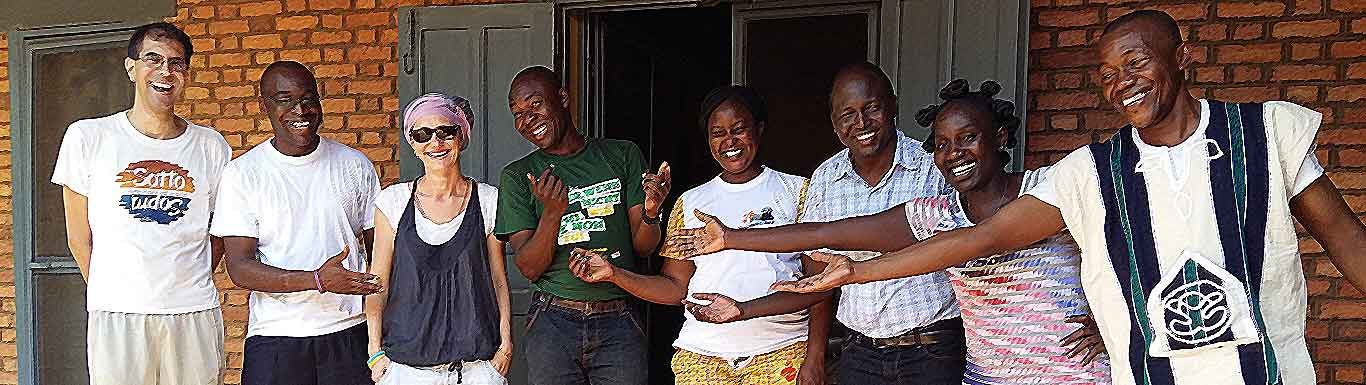

Lunedì siamo tornati da Nairobi. Abbiamo trascorso una settimana lì, espletando varie formalità, ma anche conoscendo numerosi progetti, come un centro per bambini nel mezzo della più grande baraccopoli dell’Africa, gestito da un nostro amico della comunità LMC, o la casa per bambini di strada Kivuli Center, fondata dal sacerdote diocesano Kizito. Come comunità internazionale, abbiamo anche partecipato all’incontro annuale del gruppo LMC del Kenya. Insieme abbiamo valutato il 2023 e pianificato il 2024. Durante l’incontro sono stati eletti i nuovi leader e, durante la Santa Messa solenne, una delle candidate, Mercy, è diventata ufficialmente una laica missionaria comboniana. È incredibile quanto ci sentiamo parte di questo gruppo.

Abbiamo diverse idee in testa e workshop programmati. Il nuovo anno si preannuncia intenso. Vi terremo aggiornati su ciò che accade tra noi.

Marzena Gibek

Laica missionaria comboniana -Kitelakapel, Kenya