Sabato 16 e domenica 17 giugno ci siamo ritrovati presso l’Osservanza di Bologna per un momento di convivenza, per pregare insieme e riflettere sulla “Missione dei Laici Missionari Comboniani: sfide, sogni, speranze”, guidati da padre Giovanni Munari.

Sabato 16 e domenica 17 giugno ci siamo ritrovati presso l’Osservanza di Bologna per un momento di convivenza, per pregare insieme e riflettere sulla “Missione dei Laici Missionari Comboniani: sfide, sogni, speranze”, guidati da padre Giovanni Munari.

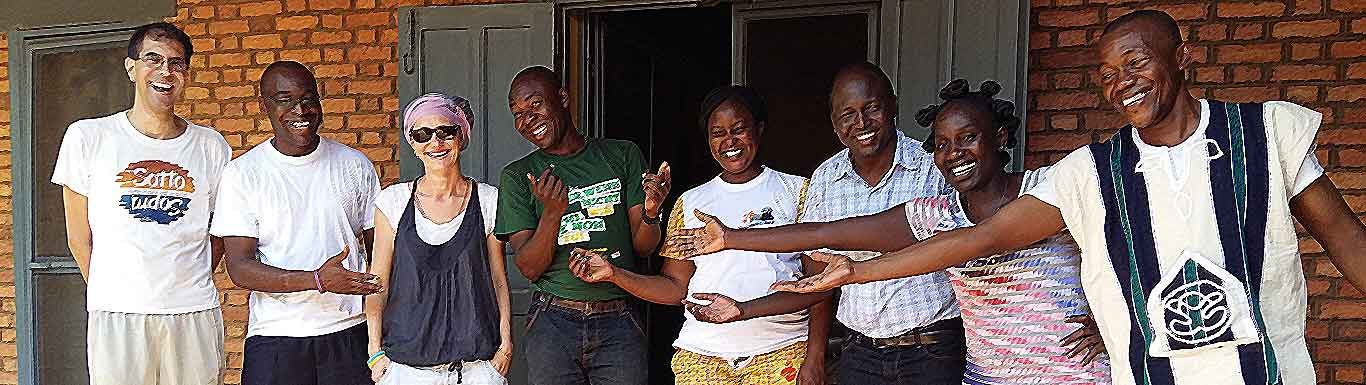

Sabato pomeriggio erano presenti per il gruppo di Bologna: Micaela, Emma, Chiara, Eileen, Agostino, Giuliana, Annalisa e Michele e per il gruppo di Padova: Fabrizio, Francesca, Dorella e Roberto.

Siamo partiti dal significato del termine “Missione” e dalla Parola.

Padre Giovanni per cominciare ci ha ricordato che il Vangelo è uno solo per tutti, sia per i laici che per i preti, le suore, ecc… Le Beatitudini sono un ideale di vita per tutti, non solo per i consacrati.

Il Battesimo ricevuto dà pieno diritto (e dovere) a ciascun laico di sentirsi parte integrante della Chiesa, di annunciare il Vangelo, di lavorare per la Chiesa, è un “diritto di Cittadinanza” all’interno della Chiesa per tutti i Battezzati. E se vogliamo costruire qualcosa lo dobbiamo fare sulla Parola, non sui documenti.

Ci siamo posti alcune domande: Cosa vuol dire fare del Vangelo l’ideale della nostra vita? La chiesa oggi è andata fuori strada?” “Cosa ci chiede lo Spirito?” “Perché’ papa Francesco parla tanto della necessità di rinnovare la liturgia? Sentiamo anche noi questa esigenza? Sentiamo presenti Fede e Vita nelle liturgie delle nostre chiese?

Quindi partendo da chi siamo e ricordando che il fondamento della nostra fede è la Parola, che celebriamo nella liturgia, ci siamo soffermati sul nostro rapporto con il mondo come Chiesa.

La grande rivoluzione è quella di capire che la Chiesa non è il centro del mondo, ma è la Chiesa che ruota attorno al mondo, proprio come è stato per la rivoluzione Copernicana.

E il rinnovamento della Chiesa passa anche dalla liturgia.

A questo punto abbiamo dato spazio al confronto: come gruppi di Bologna e Padova abbiamo parlato degli impegni portati avanti nel territorio, durante quest’anno appena concluso. Abbiamo sottolineato la ricchezza che ciascuno dei nostri gruppi porta dopo anni di cammino e che rischiamo di perderla, disperderla e non riconoscerla per mancanza di una memoria comune.

Dopo la riflessione, poi, attorno alla Parola ciascuno di noi ha presentato un segno del cammino di quest’anno: il volantino delle “apericene dei Popoli” organizzate a Padova, il volantino degli incontri nelle parrocchie sui nuovi stili di vita organizzati a Bologna, alcuni libri significativi (tra cui Ave Mary della Murgia), la Wipala, una matita riciclata all’80% che non si rompe e scrive anche senza punta, il cartellino del ritiro con il nostro nome, l’olio di Nardo.

Dopo cena ci siamo ritrovati per ascoltare le testimonianze di vita di missione di Sr. Elisabetta Raule e Sr. Federica, Missionarie Comboniane rispettivamente in Ciad e in Centro Africa. E’ stato bello sentire quanta gioia e passione guida i loro passi seppure nelle difficoltà che ogni giorno incontrano nel loro lavoro tra queste popolazioni (Elisabetta, medico che ogni giorno opera tante persone con gravissime ferite dovute ad armi da fuoco e da taglio, per la guerra interna che imperversa in Ciad. Federica, infermiera che lavora tra i pigmei nella foresta.

Domenica mattina era presente solo il gruppo di Bologna: Giuliana, Emma, Annalisa, Chiara, Micaela, Eileen, Lise, Agostino, Michele

Siamo ripartiti dal Vangelo di Giovanni (6,1-14): Gesù chiede ai discepoli dopo la moltiplicazione dei pani di raccogliere i pezzi avanzati «Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto».

Cosa ne avranno fatto? “Li raccolsero e riempirono dodici canestri con i pezzi dei cinque pani d’orzo, avanzati a coloro che avevano mangiato”. Quale sarà la ragione di tanta ricchezza?

Dobbiamo fare attenzione che nulla si perda e pensando ai nostri gruppi questo Vangelo ci invita a recuperare le ricchezze dei nostri cammini sparsi in tutta Italia.

Abbiamo quindi letto alcune parti di un documento del 1994: La lettera del Superiore Generale e suo Consiglio a tutti i confratelli sul LAICATO MISSIONARIO COMBONIANO.

Consigliamo a tutti di riprenderlo in mano, ci ha sorpreso leggere alcune definizioni nero su bianco, che affermano l’importanza dei laici comboniani all’interno dell’Istituto comboniano, definisce l’identità del laico missionario comboniano (“toccati, ispirati e contagiati dal carisma di Comboni”), la differenza tra un volontario e un Laico missionario ma non solo, anche altre forme di vicinanza e di impegno missionario. Chi sapeva dell’esistenza dei “Comboniani associati”?

“I LMC costituiscono un fatto nuovo che esige da noi fiducia, disponibilità e creatività…” scrive il Generale e tante altre belle cose che rinsaldano la forte relazione tra i padri e i laici all’interno della famiglia comboniana. Prima di tutto però questo documento ci ricorda che essere LMC e’ una vocazione, se è ispirata da Dio cresce come quel seme gettato nella terra, di notte e di giorno, che si dorma o che si vegli. E qui tutti dobbiamo prenderci un tempo per riflettere sulla nostra vocazione.

A settembre ripartiremo per dare forma e contenuto al nostro cammino del prossimo anno, preparandoci ad affrontare con fede e coraggio le sfide che ci si presenteranno, certi che non siamo soli in questo cammino!

Gruppo LMC Bologna, Italia