Aprile – Perché la collaborazione con tutte le persone di buona volontà stimoli ognuno di noi a contribuire, nel proprio ministero a servizio del vangelo, ad un mondo più giusto e ad una vita più degna per tutti Preghiamo.

Aprile – Perché la collaborazione con tutte le persone di buona volontà stimoli ognuno di noi a contribuire, nel proprio ministero a servizio del vangelo, ad un mondo più giusto e ad una vita più degna per tutti Preghiamo.

Pasqua 2020

Chi ci rotolerà via il masso dall’ingresso del sepolcro? (Mc 16,3)

Abbiamo da trattare con un vero galantuomo, Iddio, che mantiene la sua parola e l’adempirà in eterno

(Scritti 2624)

Carissimi confratelli,

il Signore risorto che vince la morte, illumini la nostra vita e riempia di gioia i nostri cuori.

Quest’anno 2020 abbiamo vissuto la Quaresima in un clima di pandemia per il coronavirus che si propaga sempre più in quasi tutti i paesi del mondo. Celebreremo la Pasqua di Resurrezione ancora in questo clima di pandemia.

Noi stessi, così come tanti cristiani in moltissimi paesi del mondo, non potremo riunirci a celebrare come comunità il mistero centrale della nostra fede. I social network ci stanno aiutando tutti a riunirci almeno virtualmente per continuare a “vivere” la vita della comunità. Incoraggiamo sempre più ad utilizzare questi mezzi per essere vicini gli uni agli altri e al popolo di Dio mentre celebriamo il trionfo della vita sulla morte.

In questo clima di incertezza e di sofferenza ci sentiamo un po’ come Maria di Màgdala, Maria di Giacomo e Salome che si recano di buon mattino al sepolcro chiedendosi: Chi ci rotolerà via il masso dall’ingresso del sepolcro? (Mc 16,3). Nessuno infatti è capace di rotolare via la pietra che ci rinchiude nei nostri sepolcri, nelle nostre paure e resistenze. Ma, guardando, videro che il masso era già stato rotolato via, benché fosse molto grande (Mc 16,4). Adesso, il sigillo della morte è stato rotto dall’interno.

In questo tempo di pandemia anche noi siamo chiamati a “guardare” e a riconoscere la presenza del Risorto in mezzo a noi. Dio cammina con noi e soffre con noi e in Cristo Gesù, ci invita a camminare con lui sulla via che, passando dalla croce, ci conduce all’alba di un nuovo giorno. L’ultima parola di Dio per l’umanità è vita, la vita che ci ha donato in Cristo Gesù che ha assunto su di sé la nostra morte e l’ha vinta uscendo vincitore dal sepolcro.

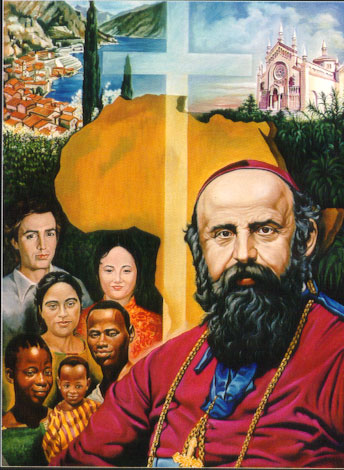

Come il nostro Padre e Fondatore, San Daniele Comboni, siamo certi che Dio non ritira il suo favore per l’umanità tutta intera ed è fedele in eterno. Lui ha inviato suo Figlio per darci “la vita e la vita in abbondanza” (Gv 10,10).

Questa Pasqua vissuta in un clima di pandemia rafforza la nostra fede nel Dio della vita, nella certezza che nessuno potrà mai separarci da questo amore eterno. “Chi ci separerà dunque dall’amore di Cristo? Forse la tribolazione, l’angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezza né profondità, né alcun’altra creatura potrà mai separarci dall’amore di Dio, in Cristo Gesù, nostro Signore” (Rm 8,35.37-39).

Buona Pasqua di Resurrezione e buona festa della vita a ciascuno di voi e alle vostre comunità cristiane.

Il Consiglio Generale MCCJ

Roma, 15 marzo 2020

Giorno della nascita di San Daniele Comboni

”… sento un’ oppressione al cuore e sono costretto a volare in cielo colle mie idee, e riflettere che avete un appoggio più sublime, sicuro, ed infallibile del mio, cioè, siete meglio appoggiati sotto la custodia di Dio, che sotto la mia” (S 219)

S. Daniele Comboni a suo padre per la mamma ammalata

Carissimi sorelle e fratelli,

Vi salutiamo con affetto in questo momento di emergenza che, nel nome del nostro Signore Gesù e insieme al nostro Padre San Daniele Comboni, ci unisce maggiormente come Famiglia Comboniana.

Viviamo in una situazione senza precedenti, causata dalla pandemia di coronavirus, che è già presente in più di 100 paesi dei cinque continenti. Uno dei paesi più colpiti è l’Italia, che sta combattendo con tutti i mezzi possibili per fermare i contagi. I più vulnerabili agli effetti di questo virus sono gli anziani o coloro che soffrono di malattie croniche, categoria in cui rientrano diversi dei nostri fratelli e sorelle.

Questa situazione inaspettata ci ha lasciato perplessi e ha sconvolto tutti i nostri piani. Siamo stati costretti ad adottare misure preventive molto severe in seguito alle indicazioni delle autorità competenti. Quest’anno viviamo la Quaresima in un modo molto speciale, ma il Signore ci accompagna in questa realtà sconosciuta per la quale nessuno di noi era preparato. Eppure, nella debolezza, nella confusione, nella paura, Cristo si manifesta nella croce, soffre e muore per tutta l’umanità: “dalle sue piaghe siete stati guariti” (1 Pe 2, 24). Ma al di là della croce noi crediamo che con la Sua Resurrezione si aprono le porte della Vita nella sua pienezza: “perché abbiano la vita e l’abbiano in sovrabbondanza” (Gv 10, 10). Inoltre, entro questo limite imposto, siamo chiamati a vivere la nostra missione: innanzitutto condividendo la vita dei nostri popoli in solidarietà con la realtà che vivono come segno di speranza. In secondo luogo, anche se non possiamo svolgere, in alcune parti del mondo, celebrazioni liturgiche e pregare con la gente, possiamo intensificare la nostra vita di preghiera personale e comunitaria cercando Dio che ci parla dal profondo.

Questo virus ha abbattuto le barriere e i confini fra popoli e nazioni. Tutta l’umanità si sente unita nella stessa lotta per fermarlo. Tuttavia, è un momento per scoprire la nostra vulnerabilità. Al di là delle nostre culture e nazionalità, siamo tutti fratelli e sorelle di un’unica famiglia umana pellegrina con un destino comune. Per questo sentiamo che, come famiglia comboniana, oggi più che mai, siamo chiamati a vivere più uniti, pregando gli uni per le altre, con uno sguardo attento a ciò che accade in tutto il mondo perché è parte del nostro carisma. Davanti all’impotenza di non potere aiutare in questo momento chi ha più bisogno, ricordiamo le parole di San Daniele Comboni: “L’onnipotenza della preghiera è la nostra forza” (S 1969). Che questa crisi ci aiuti a riconoscere ciò che è essenziale nella nostra vita e a metterci nelle mani di Dio.

Seguiamo con attenzione l’evoluzione della situazione. Imploriamo il Signore della Vita di proteggere tutti i suoi figli e le sue figlie in questo tempo di incertezza. Ringraziamo il Signore per il coraggio di tutti coloro che si prendono cura dei malati e soprattutto di quelli che vivono nelle nostre case di riposo. Preghiamo anche per tutti quelli che sono più vulnerabili agli effetti di questo virus: le persone anziane e sole, i migranti, i senza tetto e i carcerati. Che il Signore ci dia tutte le forze per vivere questo momento in modo responsabile, nella solidarietà e nella fede.

Novena Comboniana

O Padre,

che mostri la tua infinita carità

nell’opera di chi ha dato la vita

per le sorelle e i fratelli sofferenti,

ti chiediamo per intercessione dei nostri Venerabili

Giuseppe Ambrosoli e Giuseppa Scandola,

di liberare il mondo dal flagello del virus

che raggiunge popoli e continenti

seminando morte, sofferenza, paura, disagio.

O Padre,

mostraci il tuo Volto di misericordia

e salvaci nel tuo immenso amore per l’umanità tutta.

Te lo chiediamo per intercessione di Maria,

Madre della salute,

Tu che vivi e regni con tuo Figlio Gesù e lo Spirito Santo

nei secoli dei secoli. Amen.

Gloria.

Consiglio Generale delle SMC

Consiglio Generale dei MCCJ

Consiglio Centrale delle MSC

Commissione Centrale LMC

Nella visione dell’Evangelii gaudium (EG), la missione della Chiesa e tutti i ministeri al suo interno sono orientati a costruire il Regno di Dio, sforzandosi di creare spazi nel nostro mondo in cui tutte le persone, specialmente gli impoveriti e gli esclusi, possano sperimentare la salvezza di Gesù Risorto. I ministeri, dunque, assumono un’importanza cruciale in quanto luogo di incontro tra umanità, Parola e Spirito nella storia. (Fr. Alberto Parise, nella foto)

IL XVIII CAPITOLO GENERALE E LA MINISTERIALITÀ

Fr. Alberto Parise

Ci sono momenti nella storia che segnano dei passaggi epocali o delle transizioni da un sistema socioculturale ad un altro, che è inedito, segnando un’importante discontinuità. Il tempo in cui Comboni ha vissuto è stato certamente uno di questi momenti storici. Era il tempo della rivoluzione industriale, frutto del grande balzo che scienza e tecnologia stavano operando, anche sul piano economico e politico. La Chiesa si ritrovava sulla difensiva, davanti al cosiddetto “modernismo” che percepiva come una minaccia. Era una Chiesa assediata, politicamente e culturalmente; e nella sua resistenza, correva il rischio dell’autoreferenzialità. Eppure, proprio in quel tempo così difficile, conobbe una grande rinascita: tra le contraddizioni e i mali sociali che emergevano con il nuovo sistema economico capitalistico industriale, emerse uno slancio verso l’apostolato sociale, attraverso il servizio di laici e di un gran numero di nuovi istituti religiosi. Il movimento coloniale – che rispondeva a logiche politico-economiche e all’ideologia degli stati nazionali in competizione – d’altro canto, si accompagnava a un grande interesse culturale per le esplorazioni, l’esotico, lo spirito d’avventura. Ma ci fu anche la nascita di un nuovo movimento missionario verso terre e popoli lontani. La Chiesa entrava così in una nuova epoca, con un forte rinnovamento spirituale – come testimonia la spiritualità del Sacro Cuore, che caratterizzò quel tempo – facendo emergere un nuovo modello missionario.

Il XVIII Capitolo Generale è stato celebrato in una svolta epocale analoga per la Chiesa. Il discernimento del Capitolo si è sintonizzato sulla lettura di tale svolta che papa Francesco aveva fatto nella Evangelii gaudium (EG): una lettura teologica della nuova epoca che apre, nella pratica pastorale, ad un nuovo slancio missionario. Nuovo, nel senso di superamento del paradigma a cui siamo abituati: una missione basata sul modello geografico, in cui i protagonisti sono dei “corpi speciali” missionari, veri e propri pionieri, il cui ruolo è fondare delle Chiese locali. La realtà della globalizzazione e la devastante crisi socio-ambientale del nostro tempo – conseguenza del prevalente modello di sviluppo che è insostenibile e ci ha portati vicino al punto di non ritorno – richiedono un rinnovato approccio di evangelizzazione. Del resto, guardando anche solo alla nostra realtà comboniana, ci rendiamo conto che il modello del passato è già superato nei fatti. Ad esempio, lo schema di province (del nord del mondo) che inviano e province (del sud) che ricevono missionari non corrisponde più a ciò che sta in effetti avvenendo. Come anche l’idea che nei paesi del sud si faccia “evangelizzazione” e in quelli del nord “animazione missionaria”. Si vede l’urgenza dell’animazione missionaria, ad esempio, in Africa e – come ha poi indicato il Capitolo – della missione in Europa.

L’Evangelii gaudium indica allora un nuovo paradigma di missione. Non più semplicemente geografico, ma esistenziale. La Chiesa è chiamata a superare la propria autoreferenzialità e ad uscire verso tutte le periferie umane, dove si soffre l’esclusione e si vivono tutte le contraddizioni dovute alle disuguaglianze economiche, all’ingiustizia sociale e all’impoverimento. Tutto ciò non è più un aspetto disfunzionale del sistema economico, ma un requisito su cui questo stesso sistema prospera e si perpetua. La missione diventa il paradigma di ogni azione pastorale e la Chiesa locale ne è il soggetto. Qual è allora il ruolo degli istituti missionari? È quello di animare le Chiese locali perché vivano il loro mandato di essere missionarie, Chiese in uscita verso le periferie esistenziali. Si tratta di cammini di comunione, all’interno di realtà connotate da diversità e pluralismo, costruendo assieme una prospettiva comune, che valorizzi le differenze e le “superi”, senza annullarle, costruendo un’unità ad un livello superiore. Sono dei cammini caratterizzati dalla vicinanza agli ultimi, dal servizio, dalla capacità di annunciare il Vangelo nell’essenzialità del kerygma con le parole e con la vita. Francesco rilancia la visione di Chiesa del Concilio Vaticano II, come “il sacramento, ossia il segno e lo strumento dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il genere umano”. Nel nuovo mondo plasmato dalla rivoluzione digitale e dalla globalizzazione dei mercati del capitalismo finanziario, la Chiesa è chiamata a convocare un “popolo” che superi i confini di appartenenza e cammini verso il Regno di Dio. Allora la testimonianza cristiana del Risorto sarà generativa e anche la Chiesa crescerà: per attrazione, non per proselitismo.

Come lo fu per Comboni al tempo della rivoluzione industriale, così per noi oggi l’epoca della rivoluzione digitale è una grande opportunità missionaria. Trattandosi di un nuovo paradigma, la sfida è quella di pensare, strutturarci e formarci di conseguenza. Il primo passo è riconoscere la grazia del carisma comboniano, attualissimo e tagliato su misura per il nuovo paradigma di missione. Anzitutto l’idea centrale della “rigenerazione dell’Africa con l’Africa”, un’immagine sintetica che racconta una storia molto complessa e articolata: c’è l’idea della generazione di un “popolo”, capace di costruire una società alternativa, in sintonia con l’azione dello Spirito. L’annuncio del Vangelo aiuta a portare a compimento quei “semi del Verbo” già presenti nelle culture e nella spiritualità della gente. Comboni sottolineava anche l’importanza che questa opera dovesse essere “cattolica”, cioè universale: lontano dall’autoreferenzialità, si vedeva come parte integrante di un movimento missionario molto più grande, molto più articolato, con varietà di doni e carismi. Comprendeva il suo ruolo come quello di un animatore che “manifestò in modo particolare attraverso instancabili sforzi per smuovere la coscienza dei pastori della Chiesa riguardo alle loro responsabilità missionarie, affinché l’ora dell’Africa non passasse invano” (RV 9). Nella visione dell’EG, la missione della Chiesa e tutti i ministeri al suo interno sono orientati a costruire il Regno di Dio, sforzandosi di creare spazi nel nostro mondo in cui tutte le persone, specialmente gli impoveriti e gli esclusi, possano sperimentare la salvezza di Gesù Risorto.

I ministeri, dunque, assumono un’importanza cruciale in quanto luogo di incontro tra umanità, Parola e Spirito nella storia. Un incontro rigenerativo, come aveva ben compreso Comboni. Per questo aveva pensato nel suo Piano a tutta una serie di piccole università teologiche e scientifiche lungo le coste del continente africano, per preparare ministri in diversi campi che si sarebbero poi irradiati verso l’interno, per far crescere comunità dallo spirito evangelico, capaci di trasformazione sociale, come ci testimonia il modello di Malbes e di Gezira.

Nello spirito del Capitolo, la riqualificazione su linee ministeriali del nostro servizio missionario richiede, come aveva intuito Comboni, una nuova “architettura” della missione, che sostenga e promuova:

In sintesi, come attestano gli Atti Capitolari, “cresce la consapevolezza di un nuovo paradigma di missione che ci spinge a riflettere e a riorganizzare le attività su linee ministeriali” (AC 2015, n. 12). Riprendendo l’invito di Francesco (EG 33), il Capitolo ha indicato la strada di una conversione pastorale, abbandonando il criterio del “si è fatto sempre così” e avviando dei percorsi di azione-riflessione per ripensare gli obiettivi, le strutture, lo stile e i metodi di evangelizzazione (AC 2015, n. 44.2-3). (Fr. Alberto Parise)

Dal 6 gennaio al 7 febbraio, la Provincia comboniana dell’Uganda ha ricevuto la visita ufficiale del Superiore Generale, P. Tesfaye Tadesse, e dell’Assistente Generale, P. Pietro Ciuciulla. Durante la visita, P. Tesfaye e P. Pietro si sono incontrati anche con i Laici Missionari Comboniani ugandesi (nella foto). Il Superiore Provinciale, P. Achilles Kiwanuka Kasozi, mettendosi in comunicazione con le varie comunità della Provincia, ha fatto sì che P. Tesfaye e P. Pietro potessero visitare tutte le comunità e incontrare tutti i confratelli. Così, quasi in tutte le comunità hanno potuto avere incontri personali con ognuno dei confratelli e incontri con tutti i membri della comunità assieme, con un riscontro delle loro osservazioni sulla situazione delle comunità. Il Padre Generale, nei suoi messaggi ai confratelli, ha sottolineato la necessità della riconciliazione per una vita comunitaria proficua e, per lo stesso motivo, ha suggerito ai confratelli di tenere regolari incontri comunitari e pastorali. In particolare, ha sottolineato la vita di preghiera, sia a livello personale che comunitario, dicendo che una comunità che prega insieme, rimane unita. La Provincia è molto grata per questa visita che è un segno di comunione con tutto l’Istituto e un incoraggiamento ai confratelli nei diversi contesti missionari della Provincia.