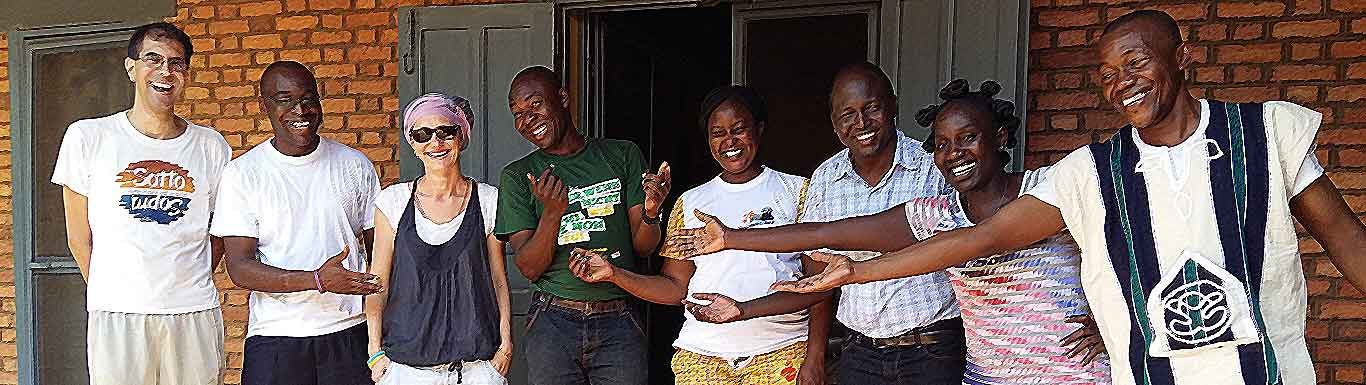

Nel 2015 il gruppo missionario è composto da 10 persone. Da venerdì 27 marzo a domenica 5 aprile abbiamo fatto visita a sei comunità sulle montagne di Guerrero, appartenenti alla parrocchia di Metlatónoc: Llano del Nopal, Cocuilotlatzala, Buenavista, San Pedro e San Pablo Atzompa. Carolina, che è in missione stabilmente, ha accompagnato la comunità di San Juan Huexoapa, e Minerva (che fa esperienza di comunità con Caro) si è recata a El Paraiso.

Nel 2015 il gruppo missionario è composto da 10 persone. Da venerdì 27 marzo a domenica 5 aprile abbiamo fatto visita a sei comunità sulle montagne di Guerrero, appartenenti alla parrocchia di Metlatónoc: Llano del Nopal, Cocuilotlatzala, Buenavista, San Pedro e San Pablo Atzompa. Carolina, che è in missione stabilmente, ha accompagnato la comunità di San Juan Huexoapa, e Minerva (che fa esperienza di comunità con Caro) si è recata a El Paraiso.

Dopo questa settimana di celebrazioni, abbiamo fatto visita alle famiglie condividendo le gioie e i dolori, appoggiati dalla medicina alternativa di Llano del Nopal. Non ci siamo fatti mancare gli incontri di football, le escursioni sul fiume, l’entusiasmo e la gioia, la tolleranza e il supporto dei più grandi, e la gioia dei bambini che hanno dipinto e condiviso il materiale che avevamo preparato per loro.

E’ stata una forte esperienza di condivisione, rispetto, lavoro di squadra, dialogo. Un grande momento di apertura all’incontro con l’altro e di conoscenza dei diversi modi di celebrare la Pasqua.

E’ stata un’occasione per mettersi all’ascolto di ciò che Dio vuole dire a ciascuno di noi in particolare, ma anche alla sua “chiesa”; attraverso questa piccola chiesa è possibile il sostegno e l’arricchimento reciproco.

Ringraziamo Dio per questa bella esperienza e anche per tutta la gente che è arrivata in missione da diversi luoghi del Messico, per tutte le famiglie delle comunità che ci hanno accolto, in particolare per coloro che ci hanno accolto con affetto e per tutta la famiglia Comboniana.

Condividiamo con Voi le celebrazioni e gli incontri di questa settimana in immagini.

LMC México