Le Magistère du Pape François insiste sur la vision d’une Église ministérielle, c’est-à-dire fraternelle, imprégnée “de l’odeur des brebis”, synodale, coopérative et témoignant de la joie de l’Évangile par l’annonce, le style de vie et le service. Une Église qui entreprend un chemin de conversion et qui dépasse le cléricalisme et le critère pastoral commode du “on a toujours fait ainsi”. (EG 33). Le 18ème Chapitre général a accueilli cette orientation de l’Église universelle et l’a fait sienne, en espérant un chemin de régénération et de requalification de notre engagement missionnaire dans le sens des ministères (AC ’15, 21-26 ; 44-46).

LETTRE POUR INTRODUIRE L’ANNÉE D’APPROFONDISSEMENT SUR LE THÈME DE LA MINISTÉRIALITÉ

« En lisant ce que j’ai écrit, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j’ai du mystère du Christ. Il n’a pas été manifesté aux hommes des générations précédentes comme il est maintenant révélé à ses saints apôtres et prophètes par l’Esprit : que les nations sont appelées, dans le Christ Jésus, à partager le même héritage, à former le même corps et à participer à la même promesse par l’Évangile, dont je suis devenu ministre selon le don de la grâce de Dieu, qui m’a été accordée en déployant sa puissance » (Ep. 3, 4-7).

— /// —

« C’est pourquoi le Missionnaire… doit se considérer comme un individu anonyme parmi d’autres ouvriers, qui n’attendent pas les résultats de leur travail personnel mais plutôt les fruits d’un travail fait en commun et par d’autres auparavant, mystérieusement dirigé et mis en œuvre par la Providence » (Ecrits 2889)

Chers confrères, salutations du temps saint de Noël et bon commencement de la nouvelle année 2020 !

Comme nous le savons tous, l’exhortation apostolique Evangelii gaudium a mis en évidence le changement d’époque de notre temps et la nécessité d’un profond renouveau dans l’Église, afin de vivre l’Évangile avec joie et d’être fidèles à notre vocation de disciples-missionnaires de Jésus. Avec cette vision renouvelée de l’Église, une Église “en sortie” continue d’émerger, dans laquelle la mission est le paradigme de son être et de son faire, à l’écoute de l’Esprit à travers le cri de l’humanité souffrante, des pauvres et de la Création. Le Magistère du Pape François insiste sur la vision d’une Église ministérielle, c’est-à-dire fraternelle, imprégnée “de l’odeur des brebis”, synodale, coopérative et témoignant de la joie de l’Évangile par l’annonce, le style de vie et le service. Une Église qui entreprend un chemin de conversion et qui dépasse le cléricalisme et le critère pastoral commode du “on a toujours fait ainsi”. (EG 33).

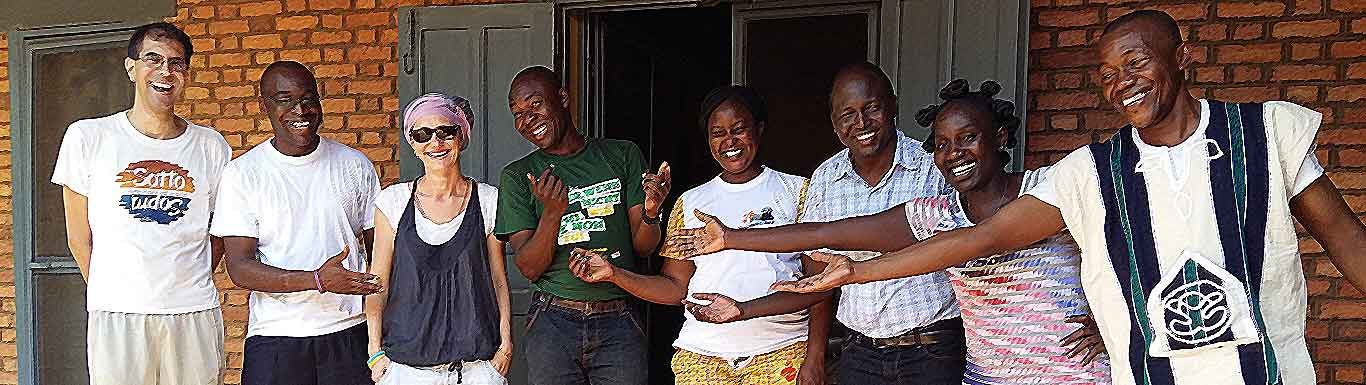

Le 18ème Chapitre général a accueilli cette orientation de l’Église universelle et l’a fait sienne, en espérant un chemin de régénération et de requalification de notre engagement missionnaire dans le sens des ministères (AC ’15, 21-26 ; 44-46). L’Esprit nous appelle à rêver et à nous convertir, comme des missionnaires “en sortie”, qui vivent l’Evangile en partageant la joie et la miséricorde, en coopérant à la croissance du Royaume, à partir de l’écoute de Dieu, de Comboni et de l’humanité. Un rêve qui est le rêve de Dieu, qui nous amène à oser, malgré notre petitesse, conscients que nous ne sommes pas isolés, mais membres d’une Église ministérielle. Nous sommes appelés à évangéliser comme une communauté, en communion et en collaboration avec toute l’Église, pour promouvoir avec les pauvres la globalisation de la fraternité et de la tendresse. Tout cela se traduit par des choix de réduction et de requalification des engagements, par le développement de services pastoraux spécifiques, par la sortie vers des groupes humains marginalisés ou en situation de frontière.

Pour nous aider à grandir sur ce chemin, le Guide pour la mise en œuvre du 18ème Chapitre général a réservé l’année 2020 pour la réflexion sur le thème de la ministérialité. Nous souhaitons proposer une action-réflexion, c’est-à-dire une approche qui part de l’expérience, en réfléchissant de manière critique sur son potentiel transformateur et ses points critiques, pour discerner des pistes d’action renouvelées.

C’est ce que Comboni lui-même a fait : il est arrivé au Plan de la Régénération de l’Afrique par l’Afrique sur la base d’une expérience directe de la mission, d’études d’approfondissement et de confrontation avec d’autres expériences, en trouvant dans le style ministériel la réponse au défi “impossible” de l’évangélisation de l’Afrique. Son Plan reflète une compréhension systémique de l’approche ministérielle : un travail collectif et “universel” qui crée des réseaux de collaboration qui rassemblent toutes les forces ecclésiales, en reconnaissant la spécificité et l’originalité de chacune. Une œuvre qui donne vie à une pluralité de services, en réponse aux besoins humains et sociaux, pour lesquels il prépare scientifiquement des ministres ad hoc, et qui prévoit la fondation de communautés missionnaires durables du point de vue de la signification ministérielle, socio-économique et sociale. Comme Benoît XVI et François nous le rappellent également, l’Église grandit par attraction, et non par prosélytisme.

C’est pourquoi notre réflexion sur la ministérialité exige que nous écoutions l’Esprit, moteur et protagoniste des ministères dans l’Église disciple-missionnaire. Nous nous proposons d’approfondir ce thème en relation avec notre vie missionnaire et notre expérience ministérielle, personnelle et communautaire, à travers le partage, principalement, de deux instruments :

- des textes dans Familia Comboniana;

2. un instrument agile avec des fiches qui facilitera le partage, l’approfondissement, la réflexion et le discernement au niveau communautaire.

Nous vous invitons à profiter de ces outils pour un parcours de formation continue au niveau personnel et communautaire, animé par un guide choisi au sein de chaque communauté, qui pourra utiliser les notes d’animation complètes fournies avec le texte de réflexion.

Le récent Synode pour l’Amazonie a également souligné l’urgence de la conversion pastorale dans l’Église : la croissance dans la ministérialité est une clé fondamentale de ce cheminement. Nous avons donc une grande opportunité de croissance et de renouvellement, et c’est à chacun de nous et à chaque communauté d’en faire trésor. Mais c’est aussi un chemin que nous n’empruntons pas seuls, mais plutôt en communion avec l’Église. Au contraire, nous espérons que notre engagement à nous mettre sur ce chemin de renouveau missionnaire-ministériel pourra être un stimulant et un soutien – dans une dynamique maïeutique réciproque – à l’Eglise locale dans laquelle nous vivons : ce sera non seulement un chemin de formation permanente, mais aussi un chemin d’animation missionnaire.

En 2020, nous aurons aussi un événement spécial, au niveau de la Famille Combonienne, sur la ministérialité sociale, qui aura lieu à Rome du 18 au 22 juillet. Ce forum fait partie d’un parcours plus vaste que nous faisons en tant que Famille Combonienne, qui comprend également une présentation de toutes les expériences de la Famille Combonienne dans le domaine de la pastorale sociale. Nous aimerions créer des synergies, développer une vision et un langage communs, partagés, nous mettre en réseau et construire des mouvements de transformation évangélique de la réalité sociale. A moyen terme, ce chemin nous aidera à développer une pastorale spécifique de manière participative, comme nous l’a demandé le Chapitre de 2015. Nous avons besoin de votre participation, avec enthousiasme, à ce processus qui, plus il sera inclusif, plus il sera riche et significatif.

Enfin, en appui à la dimension JPIC (Justice, Paix et Intégrité de la Création), axe transversal des ministères missionnaires, nous sommes heureux de vous présenter deux outils pratiques qui seront publiés en 2020 :

- Un texte pour la formation de base et continue des Comboniens sur les valeurs de JPIC

- Le deuxième volume sur JPIC de la Famille Combonienne, édité par le P. Fernando Zolli et le P. Daniele Moschetti, qui suit le volume Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde.

Que Saint Daniele Comboni intercède pour nous : qu’il nous rende “saints et capables” de faire fructifier le don de la ministérialité.

Le Conseil Général Le Secrétariat Général de la Mission